【相続専門FPが解説】不動産相続の極意!「評価・分割・税金」で損しない知識と、円満を導く納税資金対策

「実家をどうするか、そろそろ決めないといけないけど…。」

あなたは今、不動産相続という言葉を聞いただけで、少し胸がざわついているのではないでしょうか。

大切なご実家のこと。感謝の気持ちでいっぱいなのに、

「評価額はどうなる?」

「誰がどうやって分ける?」

「税金はいくらかかる?」

と、不安ばかりが頭をよぎる。

兄弟姉妹との関係性も気になり、「できれば揉めずに、誰も損をしない形で解決したい」

これが、読者の皆様の偽らざる本音だと、私たちは知っています。

安心してください。不動産相続が複雑で難しいのは、あなたの知識不足ではなく、「不動産特有のルール」と「相続税の複雑な制度」が絡み合っているからです。

そして、その知識の差こそが、円満な相続と後悔の残る相続を分ける、たった一つの大きな壁になります。

でも安心してください。

本記事では、あなたが今一番知りたい「不動産の評価・分割・税金」の基礎知識を、専門用語を極力使わず、誰もが理解できるように徹底解説します。

特に、土地の評価額が最大80%も減額される小規模宅地等特例の具体的な要件まで深く踏み込みます。この一歩で、「不安」を「確信」に変え、ご家族全員が納得できる未来を手に入れましょう。

なぜ不動産相続はトラブルになりやすいのか?

不動産相続がトラブルになりやすい最大の理由は、「分けにくい(非流動性)」財産であり、「評価が難しい」にもかかわらず、「感情的な価値」が絡み合っているからです。

他の金融資産と異なり、不動産には以下の3つの壁が存在します。

- 壁1:非流動性(分けにくさ)

- 預貯金や株式は金額に応じて1円単位で分けることができますが、土地や建物は切り分けることが物理的・法的に困難です。きれいに2分割できたとしても、その価値が均等になる保証はありません。

- 預貯金や株式は金額に応じて1円単位で分けることができますが、土地や建物は切り分けることが物理的・法的に困難です。きれいに2分割できたとしても、その価値が均等になる保証はありません。

- 壁2:評価の難しさ

- 不動産の「時価」は流動的で、売買価格(実勢価格)、相続税評価額(路線価など)、固定資産税評価額など、目的によって評価額が変わります。この評価額のブレが、相続人間での「不公平感」を生み出す大きな原因となります。

- 不動産の「時価」は流動的で、売買価格(実勢価格)、相続税評価額(路線価など)、固定資産税評価額など、目的によって評価額が変わります。この評価額のブレが、相続人間での「不公平感」を生み出す大きな原因となります。

- 壁3:感情的な価値

- 実家は単なる資産ではなく、「親との思い出」や「故郷の記憶」が詰まった場所です。「自分が引き継ぎたい」という感情論が加わることで、合理的な分割案が受け入れられにくくなるのです。

私たち「親子で備える相続準備ナビ」は、中立的な立場の相続専門ファイナンシャルプランナー(FP)として、この「感情」と「お金」のバランスを取りながら、最適な解決策を提案してきました。

不動産相続で最も重要なのは、

「誰が、どのような方法で、お金(納税資金や代償金)を準備し、最終的にどう着地させるか」という、出口戦略を明確にすることです。

感情的な対立を防ぎ、法的な手続きを円滑に進めるためには、初期段階で全体像を把握し、冷静に「評価」と「資金計画」を立てることが不可欠です。

この知識こそが、あなたのご家族を「争族」から守る、最も強力な武器となります。

不動産相続の全体像:まず押さえるべき「3つのステップ」と「期限」

不動産相続は、大きく分けて「財産把握」「評価と分割」「申告と登記」という3つのステップで進み、それぞれに厳守すべき期限があります。期限を意識しながらステップを踏むことが、トラブル回避の鍵です。

相続手続きには、主に相続税の申告期限(10ヶ月以内)という強力なタイムリミットが存在します。

特に不動産の場合、評価や分割協議に時間がかかるため、この期限を意識しないと、「小規模宅地等特例」などの強力な節税特例が使えなくなり、結果的に大きな損をする可能性があります。

| ステップ | 実施内容 | 必須の理由 | 期限の目安 |

| ステップ1 | 相続財産の全体把握と遺言書の確認 | 遺産総額の正確な把握と、遺言書の内容に基づく評価基準の確認。 | 死亡後すぐ |

| ステップ2 | 不動産の評価と遺産分割協議 | 評価額を確定し、誰が不動産を取得するかを決定。相続人全員の合意が必要。 | 相続発生後4〜6ヶ月(税申告に間に合わせるため) |

| ステップ3 | 相続税の申告・納付と名義変更(登記) | 税務署への申告・納税と、法務局での名義変更手続きを行う。 | 10ヶ月以内(申告・納付)、3年以内(登記義務化) |

相続税の申告期限(10ヶ月)は、遺産分割が完了していることを前提としています。分割協議が間に合わない場合、「未分割のまま申告」し、後日修正申告する手続きも可能ですが、その場合、小規模宅地等特例や配偶者の税額軽減といった最重要の特例が原則使えません。まずは10ヶ月をゴールに、評価と分割の準備を逆算して進めることが、円満で節税効果の高い不動産相続を実現するための鉄則です。

不動産評価の基礎知識:「損しない」ための計算方法とプロの視点

不動産の相続税評価額は、一般の売買価格(実勢価格)よりも低くなることが多く、特に土地の評価においては、専門的な知識を用いることでさらなる評価減が可能です。この評価減こそが、相続税を大きく左右する鍵となります。

不動産の価格には、時価(実勢価格)のほかに、以下の2つの重要な評価額が存在します。これらを混同すると、正確な相続税額を計算できません。

- 相続税評価額: 相続税や贈与税を計算するために国税庁が定めた評価額です。土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額をもとに計算されます。

- 固定資産税評価額: 固定資産税や都市計画税を計算するための評価額で、3年ごとに見直されます。建物の相続税評価額は、原則としてこの額が採用されます。

- 土地の評価方法(路線価・倍率方式)

- 路線価方式: 路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格(千円単位)が設定されている地域で用います。この路線価に、土地の面積と奥行きや形状による補正率をかけて評価額を算出します。

- 倍率方式: 路線価が設定されていない地域(主に郊外や地方)で用います。固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率をかけて評価額を算出します。

- 路線価方式: 路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格(千円単位)が設定されている地域で用います。この路線価に、土地の面積と奥行きや形状による補正率をかけて評価額を算出します。

- 【実務家視点】評価額を下げるための「3つのチェックポイント」

相続専門FPや税理士は、単に路線価に面積をかけるだけでなく、土地が抱える「マイナス要素」を見つけて評価額を減らします。これが節税のプロ技です。

- 不整形地やがけ地補正: 土地の形がいびつ(不整形)であったり、急な傾斜地(がけ地)を含む場合、利便性が劣るため、評価額から減額できます。

- 奥行き価格補正: 奥行きが長すぎる、または短すぎる土地は利用しづらいため、評価額が補正されます。

- 私道負担・セットバック: 土地の一部を私道として利用している場合や、建築基準法上の要件で将来的に道路として利用しなければならない部分(セットバック)がある場合、その部分の評価は大幅に下がります。

- 不整形地やがけ地補正: 土地の形がいびつ(不整形)であったり、急な傾斜地(がけ地)を含む場合、利便性が劣るため、評価額から減額できます。

これらは、図面と現地の状況を照らし合わせなければ見落としがちです。「うちは普通の土地だから」と自己判断せず、必ずプロに診断を依頼することが、「損しない」不動産評価の鉄則です。

遺産分割の決定版!円満解決へ導く「4つの分割方法」と代償金問題

他の分割方法には、相続後のトラブルや税金のリスクが潜んでいるため、慎重な検討が必要です。

相続財産の多くを占める不動産は、現金のように公平に分けにくいため、分割方法を間違えると「争族」に発展しかねません。特に、「共有分割」は最も避けるべき方法です。

| 分割方法 | 内容 | メリット | デメリット・リスク |

| 現物分割 | 不動産をそのまま特定の人(例:長男)が相続する。 | 手続きがシンプル。 | 公平性が保ちにくく、不公平感から感情的なトラブルになりやすい。 |

| 代償分割 | 不動産を取得した人(例:長男)が、他の相続人に対し、その代償として金銭を支払う。 | 不動産を残しつつ、公平性を保てるため、最も円満に繋がりやすい。 | 不動産を取得する人に代償金を支払う能力(資金)が必要。 |

| 換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を相続人全員で分ける。 | 現金化できるため、公平性が保たれる。 | 売却益に対して譲渡所得税がかかる(税負担増)。「思い入れのある実家」を残せない。 |

| 共有分割 | 不動産の名義を複数の相続人で共有する。 | とりあえずの決着はつく。 | 最もリスク大。将来的な売却、賃貸、修繕など、全てで共有者全員の合意が必要となり、二次相続でトラブルが複雑化する。 |

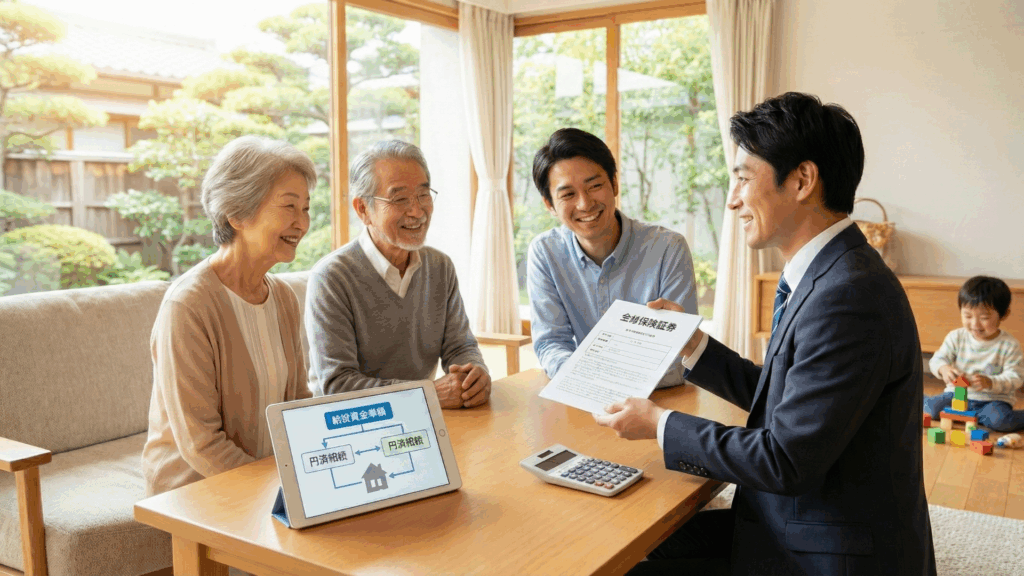

- 代償分割こそが円満の鍵

代償分割が円満に繋がりやすい理由は、「思い入れのある不動産を残せる」と「他の相続人も公平に現金を手にできる」という両者のメリットを満たすからです。 - 【FPの独自解説】代償分割金の「資金調達の選択肢」

しかし、代償分割のネックは、不動産を取得する側に「代償金」というまとまった現金を準備する能力が必要なことです。ここでFPの視点が重要になります。

- 被相続人の生前贈与・生命保険金活用: 故人が特定の相続人に生命保険の受取人を指定していた場合、その保険金を代償金に充てることができます。

- 不動産担保ローン: 不動産を取得した人が、その不動産を担保にローンを組み、代償金を工面する方法もありますが、無理のない返済計画が必要です。

- 被相続人の生前贈与・生命保険金活用: 故人が特定の相続人に生命保険の受取人を指定していた場合、その保険金を代償金に充てることができます。

代償分割を成立させるには、故人の生前の資金計画(生命保険等)が鍵を握ります。「親子で備える相続準備ナビ」では、この代償金対策を組み込んだ生前準備を最も推奨しています。

最大の節税対策!小規模宅地等特例の「要件」と「適用を確実にする手順」

不動産相続における最大の節税策は、間違いなく「小規模宅地等(しょうきぼたくちとう)の特例」です。

この特例を適用できれば、居住用または事業用の宅地の評価額を最大80%も減額でき、相続税額を劇的に引き下げることが可能です。

相続財産の評価額が大きく減るということは、結果的に相続税の課税対象額が激減することを意味します。この特例の適用有無が、相続税がゼロになるか、数千万円の納税が必要になるかを分けるケースも少なくありません。

小規模宅地等特例には、宅地の種類によって適用条件が細かく定められていますが、特に利用頻度が高い「特定居住用宅地」の要件をしっかり押さえておきましょう。

- 特定居住用宅地(自宅):330平方メートルまで80%減額

- パターン1:配偶者が取得する場合

- 要件なしに適用可能。配偶者は「配偶者の税額軽減」という別の特例も使えるため、最も有利な選択肢です。

- 要件なしに適用可能。配偶者は「配偶者の税額軽減」という別の特例も使えるため、最も有利な選択肢です。

- パターン2:同居親族が取得する場合

- 相続開始直前まで故人と同居しており、相続税の申告期限までその家に住み続け、所有し続けること。

- 相続開始直前まで故人と同居しており、相続税の申告期限までその家に住み続け、所有し続けること。

- パターン3:「家なき子」特例(別居親族が取得する場合)

- 相続開始前3年間、自己または配偶者の持ち家に住んだことがないこと。

- 相続開始時に賃貸住宅等に居住していること。

- 相続税の申告期限までその宅地を所有し続けること。

- 親族と同居していなくても適用可能なため、活用できれば非常に強力です。

- パターン1:配偶者が取得する場合

- 【失敗しないために】特例を適用外にしないための「相続発生前の行動計画」

この特例は、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに遺産分割が確定していることが大原則です。- 遺産分割協議の迅速化: 10ヶ月以内に誰が宅地を取得するかを決め、遺産分割協議書を作成する必要があります。

- 要件の厳密な確認: 特に「家なき子」特例は要件が厳しいため、事前に税理士と連携し、適用可能かどうかを慎重に確認しておくことが必須です。要件が少しでも外れると、80%減という大きなメリットを失います。

この特例を確実に活用するには、相続発生直後からのプロのサポートが不可欠です。

相続税の納税準備と「親子の絆」を守るFP流出口戦略

不動産相続で最も大きな落とし穴となるのが、「納税資金の不足」です。

不動産自体は価値があっても、現金ではないため、納税期限(10ヶ月以内)までに必要額を準備できなければ、不動産を急いで売却したり、代償分割が頓挫したりするリスクがあります。納税資金の準備こそ、相続専門FPが最も重要視する「出口戦略」です。

相続税は、原則として現金一括納付です。不動産を相続したからといって、その不動産で納税することはできません(例外として、延納や物納がありますが要件が非常に厳しい)。

特に、小規模宅地等特例などで評価額を減らせたとしても、基礎控除額を超える財産がある場合、最終的に「いくらの現金が必要になるか」を事前にシミュレーションしておくことが不可欠です。

納税資金を確実に、かつ非課税で準備するための最も効果的でシンプルな方法は、生命保険の活用です。

- 非課税枠の活用:

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。この枠内で受け取った保険金は、相続財産の総額から除外されるため、相続税の課税対象になりません。 - 確実な現金確保と分割:

保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外です。そのため、保険金の受取人を「不動産を相続する人」や「納税が必要な人」に指定しておくことで、納税資金や代償分割金として利用するための現金を、相続発生後すぐに、かつ確実に確保できます。 - 二次相続対策も視野に:

一度目の相続(一次相続)だけでなく、配偶者が亡くなった際の二次相続を見据えて、保険金額や受取人を設計し直すことで、親から子へ、円満に財産を承継させるための長期的な資金計画を立てることが可能です。

不動産を「負動産(納税資金の負担が大きい不動産)」にしないためには、「土地・建物の評価」と「現金の資金計画(生命保険)」をセットで考えることが、相続専門FP流の出口戦略です。

生前に準備しておけば、残された家族は急いで不動産を売却する必要もなく、円満な分割に集中できます。

よくある質問とその回答

- Q1. 不動産を相続したくない場合、どうすればいいですか?(相続放棄との違い)

-

相続財産の中に、管理や維持費が負担となる「負動産」が含まれている場合、相続したくないと考えるのは自然なことです。最も強力な手段は相続放棄ですが、これはプラスの財産(預貯金など)も含めて一切の財産を相続しないという選択です。特定の不動産のみを拒否したい場合は、遺産分割協議で他の相続人に取得してもらうか、国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)の利用を検討する必要があります。

- Q2. 路線価が設定されていない土地(倍率地域)の評価はどうなりますか?

-

路線価が設定されていない地域(主に地方や郊外)の土地は、倍率方式で評価されます。これは、市町村が定めた固定資産税評価額に、国税局が定める倍率を乗じて計算されます。倍率は地域や地目によって異なりますが、固定資産税評価額が基礎となるため、まずはその評価証明書を確認することが第一歩となります。

- Q3. 小規模宅地等特例と配偶者の税額軽減は併用できますか?

-

はい、併用は可能です。配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円までの金額に相続税がかからないという強力な特例です。この特例と、小規模宅地等特例による不動産の評価減は、同時に適用することができます。この2つの特例を最大限に活用することで、配偶者が自宅を相続する場合、ほとんどのケースで相続税は発生しなくなります。

- Q4. 共有名義を解消したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

-

共有名義は将来的なトラブルの温床となるため、解消することが賢明です。主な方法として、共有持分を他の共有者に売却する、他の共有者の持分を買い取る、または共有物分割請求訴訟を起こして裁判所に分割方法を決めてもらう、という3つの手段があります。最も円満なのは、話し合いで代償金を決め、特定の人が単独所有者となる代償分割の形にすることです。

- Q5. 遠方の実家を売却する場合、どこに相談するのがベストですか?

-

遠方の実家の売却は、現地の不動産事情に精通した地元の不動産会社に相談するのがベストです。ただし、相続税対策や資金計画も含めて総合的に進めたい場合は、まず相続専門FPに相談し、売却のタイミング、譲渡所得税のシミュレーション、特例の適用可否といった全体戦略を立ててもらった上で、信頼できる不動産会社を紹介してもらうのが最も安全な進め方です。

まとめ

不動産相続は、現金の分割と異なり、評価額の決定、遺産分割協議、相続税申告という複数の複雑なプロセスと期限が絡みます。まずは故人の死亡から10ヶ月以内の相続税申告期限をゴールと定め、評価減の可能性や代償分割の資金計画まで、全体像を早期に把握することが成功の第一歩です。

土地の相続税評価額は、路線価をそのまま適用するだけでは不十分です。不整形地や私道負担など、土地のマイナス要素を見つけ出し、評価額を下げるための補正を加えることが節税の肝となります。自己判断せず、必ず相続に強い税理士やFPと連携し、徹底的に評価額をチェックしてもらいましょう。

不動産を残したい相続人が、他の相続人に現金を渡す代償分割は、公平性と感情面を両立させる最善策です。しかし、そのためには代償金の準備が必須です。生前に生命保険の非課税枠を活用し、納税資金や代償金に充てる現金を準備しておくことが、FP流の円満相続対策です。

土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等特例は、最も強力な節税手段です。特に「家なき子」特例など、要件が複雑なため、相続発生後の安易な行動(引っ越しなど)で適用要件を外さないよう注意が必要です。遺産分割協議書の作成期限(10ヶ月以内)を厳守し、確実に適用できるように進めましょう。

2024年4月1日から、不動産の相続登記が3年以内に義務化されました。過去に発生した相続も対象となるため、未登記の不動産がないかを確認し、期限内に手続きを完了させる必要があります。義務化に対応することは、将来的なトラブル防止と、国の定めるルールを守るための所有者としての責任です。